Artwork

Nature

かつてカラヴァッジオは言った、「優れた花の絵を描くことは、自分にとって、人物を描くのと同じぐらい技量のいることだ」。それは、カトリックの反宗教改革の下、聖書主題の芸術作品を聖として「生ける自然(ナトゥーラ・ヴィヴェンテ)」と呼び、花や果実などの主題を「死せる自然(ナトゥーラ・モルタ)」と呼んで貶めた時代にあって、まさに革命的な発言であったはずだ。カラヴァッジオは、人物を描くのと同じほど丹念に籠に盛られた果実を描き、聖と俗の境界を除いてしまったのだから。こうして、彼は静物画という新たなジャンルを拓き、西洋美術を革新したのだった。

この自然に対する態度は、日本美術の伝統にも通じるものだ。葉や控えめな花々は、儚さや物質世界の虚しさを象徴し、命の移ろいを静かに物語る。これは西洋の「メメント・モリ(死を想え)」の概念とも響き合う。

カトリックの反宗教改革がイタリアを席巻する時代を駆け抜けたカラヴァッジオが、劇的な明暗対比によるキアロスクーロを駆使して革新的なリアリズム絵画を確立し西洋美術を革新した同時期、オランダの黄金時代を築いた天才画家たちは、萎れた花や髑髏、砂時計など象徴的な事物を描き、移ろいゆく現世の儚さを表現した『静物画』というジャンルを確立していった。

ボクにとって葉や花を描くことは、単なる形の研究ではなく、時代や文化を超えた巨匠たちとの対話だ。尊厳と儚さ、死と不死、影と光をめぐる瞑想であり、東西の感性を結ぶ精神的探求でもあるのだ。

Life-Scape

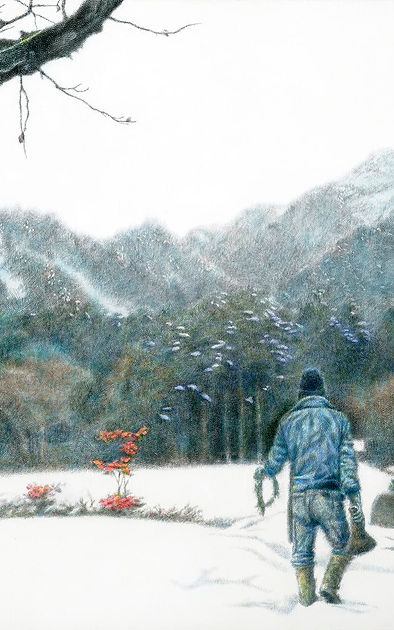

ライフスケープは、人間と自然との関係性の変容に対するボク自身の応答だ。ボクは自問する、人が足を踏み入れたことのない場所はあるのだろうか、と。産業革命は世界を一変させ、科学と技術への信仰は今なお続き、ほとんど新たな世界宗教のように普遍的な価値観となっている。第四次産業革命、すなわち人工知能による知性の変容と社会秩序の再構築が進む今日、ボクは自身の視覚言語によって「大きな物語」を取り戻そうと努めているのだ。

人々の日常と、それぞれの歴史や文化に根ざした営みを掬い取り、ボク自身の視点で新たな物語へと編み直す。それは単なる風景画でも、写真の模写でもなく、21世紀以降の意味への探求なのだ。ジャン=フランソワ・リオタールが語った「大きな物語」の可能性を思索しつつも、ボクは戦後日本を代表する美術家、熊谷守一の生き方に深く共鳴する。彼は庭の中に宇宙を見出し、自然への静かな眼差しを通して、アルゴリズムでは決して捉えられない表現領域を確立したのだった。

さらに、独自に開発した技法──墨とアクリルによる精緻な線描──により、ボクはウンベルト・エーコの言う「開かれた作品」を目指している。それは、多層的な意味を内包し、解釈の余地を残しながらも、作家の意図を損なわない作品だ。歴史の途上でボクの目に映じた“今"をイメージとして定着させつつ、太古から連綿と続く人間の営みのコアの記憶を呼び覚ますヴィジュアル言語としての物語の生成。それこそが、ボクの志向するライフスケイプである。

Portrait

肖像画は、古来より権威と崇敬の象徴として描かれ、それは主権者の神格化にほかならなかった。しかし、時代の流れとともにその様式は大きく変容し、重層的な意味を帯び、多様な表現方法を獲得してきた。特に写真芸術の登場は、絵画における肖像の優位性を揺るがし、画家たちに新たな表現の道を模索させる契機となった。それは、抽象芸術から現代美術への流れを予兆するものでもある。とはいえ、対象を描き、その内面を探り、画家とモデル、あるいは依頼者との関係性に根ざしたものという肖像画の本質は変わっていない。

この複雑さは、L・S・ラウリーの自画像に象徴的に表れているかもしれない。そこに描かれているのは、灰色の海にそびえる一本の尖塔だ。ラウリー自身の姿はなく、装飾もないその作品は、しかし孤独と誠実さに満ちている。物理的な姿が描かれていないこの作品は、肖像とは何かを問いかけている、目に見える対象がなくとも肖像と呼べるのか、と。ボク自身も、しばしば落葉や野の花を主題とした作品を描いているが、それらは、貧困や差別、戦争の犠牲となっている名もなき人々の象徴だ。そこには、肖像画は必ずしも具体的な人物を描く必要はないという問いかけがある。そこにはまた、存在の儚さと、まさにその儚さから立ち現れる尊厳が宿っているのだ。

この問いは、視覚イメージの抱える根本問題に突き刺さっている。見ることと見られることとの距離、虚像と実像との距離、虚飾と実質との距離、性差の距離、肉体と精神との距離、存在と非存在との距離。まさしくポートレイトの可能性は無限だ。

Japanesque

日本の伝統芸術が西洋の心を初めて捉えたのは、19世紀半ばのパリ万国博覧会のこと。展示品の包装紙に浮世絵が使われたことで、フランス印象派をはじめとする芸術家たちの間に「ジャポニスム」の波が広がり、やがて西欧全体へと浸透していったのだ。イギリスに暮らす日本人美術家として、ボクは日本文化に対して深い情熱と愛着を抱いている。西洋の芸術は常に『大きな物語』に基づき、それを乗り越えようと絶えず再構築されてきた結果、極度に理論的である一方、日本の芸術は、武士による長きにわたる統治と鎖国という歴史の中で独自に育まれてきた。この背景が、思想的な抽象を避けつつ、表層の美、自然や歴史的情景を主題とする美学を形成したのだと思う。その美は儚くも深く、西洋の「メメント・モリ(死を想え)」という概念とも響き合っている。

ところで、眼という器官をもつすべての生物のうち人間だけが保有する行為、それは、「見るという行為の主体が自分自身であることを知っている」ということ。この自己認識の眼が捉えた対象は、それが時代であれ風物であれ、あるいは自然美であれ、見たいと欲望した対象のみに限定され、これを象徴と様式美のうちに昇華してきたのが日本伝統美術ではないか。そのミニマルかつシンプルな様式美こそ、19世紀西洋を沸かせたものの正体ではなかったか。そして、今日ではマンガやアニメといった文化形態を通じて、世界的な影響力を持つに至った。これらは、西洋美術の方法論を吸収しながらも、日本的感性と融合し、全く新たなアートの体系を生み出すに至っている。

こうした新たな潮流に目を向けつつも、ボクの眼差しは常に日本の伝統という源泉へと回帰する。それはノスタルジーではなく、現代芸術とその未来に問いを投げかける、生きた探求としてのジャパネスクなのだ。

Drawing in Colour

ここでは、色彩ドローイングを一堂に集めてみた。たとえば、油彩。油彩技法は、北方ルネッサンス初期の、ヤン・ファン・エイク、ロヒール・ファン・デル・ウェイデンに代表されるフランドル画派が大成して以来、現代に至るまで西洋美術の主翼を担ってきた。この間、あらゆる技法や表現の可能性が、この画材により洋の東西を問わず模索され続けてきたが、もはやボクには油彩をもってしては何もなすことはないと思われるほどだ。ここに収めた油彩による寡作は、ボクが日本の墨とアクリルを併用したハッチング技法へと移行する以前の、手元にとどめた数少ない習作だ。そのほか、たとえば、バロック音楽の巨匠ヨハン・セバスチャン・バッハにインスピレーションを得、あたかも音楽家が楽譜を書くように、異なるテクスチャ、技法、パターンによるドローイングを一定の配列で構成してみる試みをした。バッハは、自身の創作活動の基をキリスト教信仰に据え、その創作プロセスで宗教的な象徴として扱われる数を楽譜に盛り込んだといわれる。

ところで、絵画や写真などの平面芸術は空間芸術の範疇に数えられる。が、ここででは文学、音楽、映画などの“時間芸術”の要素を織り交ぜ、その境界を超克しようと試みた。これらシンボルを入念に配して人間のコアの営為を描きながら、その普遍パターンが現今のボク個人の日常にどう関わっているかを作品に昇華したつもりである。近年は、モチーフとなる人物の深い情動、理知的・心理的状態、微妙な感情などを十全に引き出すための、緻密な構成を念頭とした習作ドローイングが多くなっている。

Drawing in Monochrome

ボクの場合、鉛筆ドローイングは幼い頃から一番好きな技法だ。それはあまりにシンプルで幼子にもできるのだが、その実たいそうな技倆を要求される技法でもある。確かに、すべての美術家に事物をよく見、理解し、それをあるがままに描くという類い稀な技倆を要求するとすれば、それはドローイングをおいて外にない。言うまでもなく、それはあらゆる芸術活動の基礎である。ボクはいつも思い起こす。まだ幼い頃、紙と鉛筆をもらえる前から、小枝や小石をとっては、嬉々として土の上に絵を描いていたのを。思えば、ボクの人生の節目はいつも秋だった。そして“落ち葉”を主題としたコンセプチュアル・ドローイングが生まれた。以来、他に主題を求めつつ、その可能性を探っているが、たとえば、落ち葉は単に朽ち行く物体であるにもかかわらず、いやそうであればこそ、すべての鑑賞者に無限の解釈を許容する"開かれた"作品となる。ヴィンセント・ヴァン・ゴッホが「古靴」を描いてみせたように。くだんの作品が、マルティン・ハイデガーを筆頭にして哲学論争を巻き起こしたことは記憶に新しい。

ここではモノクロームのドローイング作品を集めてみた。そのほとんどはグラファイト鉛筆によるドローイングだが、単色水彩によるドローイングも幾つか収めてみた。